▲ 문: ‘요영구 회의’와 그 의의는 무엇인가요?

▶ 답: ‘요영구 회의’는 1935년 3월 ‘다홍왜 회의’에 이어 개최된 ‘조선인민혁명군 군정간부 회의’입니다. ‘요영구 회의’에서 상정된 안건은 ‘유격구 해산’이었습니다. 해방지구 형태의 고정된 유격근거지들을 해산하고 광활한 지대에 진출하여 적극적인 대부대 활동을 벌릴 데 대한 새로운 노선을 내세우고 회의에 상정한 것입니다.

바로 직전에 개최된 ‘다홍왜 회의’에서 ‘반민생단 투쟁’ 문제를 두고 열흘의 격론 끝에 ‘국제당 제소’라는 성과를 거둔 김일성이 곧 이어 다시 한 번 엄청나게 논쟁적인 노선 전환 방침을 제시하고 안건을 상정한 것입니다. 전투로 보면 ‘연속공격’이고 싸움으로 보면 ‘몰아치기’입니다. ‘요영구 회의’는 ‘다홍왜 회의’의 결과를 다시는 뒤집지 못하도록 도장을 눌러버린 회의입니다.

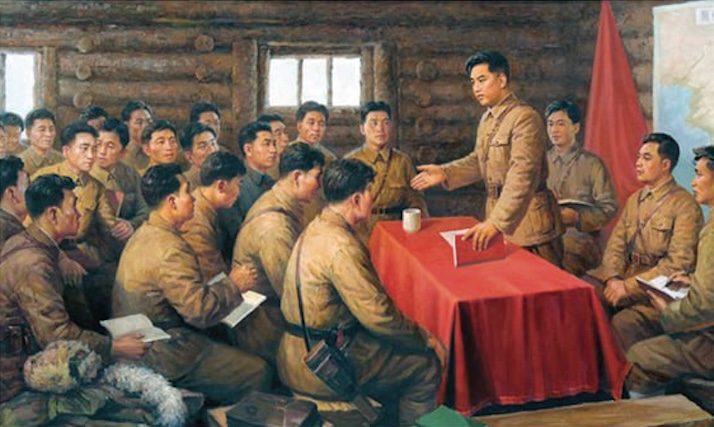

김일성은 1935년 3월 27일 요영구 회의에서 한 연설 ‘유격구를 해산하고 광활한 지대로 진출할데 대하여’에서 ‘우리는 추호의 동요도 없이 조성된 정세와 혁명임무에 맞게 유격구를 해산하고 광활한 지대에로 진출하는 새로운 전략적 임무를 성과적으로 수행하여야 하겠습니다’라고 주장하였습니다. 이 주장은 회의에 참석한 절대다수 군정간부들의 전폭적인 지지를 받았지만 회의에 참가한 당과 공청의 일부 간부들 가운데서는 반대의견이 나왔습니다. 반대자들의 논리를 ‘유격구 사수론’이라고 합니다.

‘유격구 사수론’의 논거는 이제 와서 해산할거면 애초에 왜 만들었나, 해산하면 여기 있는 사람들은 어디 가서 사나, 유격구 없이 유격전이 가능한가, 유격구 해산 조치는 혁명을 1932년의 원점으로 되돌리는 것 아닌가, 등으로 다양했습니다. 문제는 유격구 사수론자들이 자신들을 인민의 가장 충실한 보호자, 인민의 의사와 이익의 가장 철저한 대변자로 묘사하면서 유격구 해산론자들에 대해 우경기회주의니, 인민에 대한 배신이니, 용서할 수 없는 자살행위니 하는 어마어마한 딱지를 마구 가져다 붙인 것입니다. 대체로 유격구 사수론자들은 교조주의자들이었습니다.

김일성이 1935년 3월 ‘요영구 회의’를 통하여 ‘유격구 해산’을 주장한 이유는 당시의 주객관적 정세가 바로 그것을 요구하였기 때문입니다. 1933년과 1934년에는 유격구의 생활력이 절정에 올라있었습니다. 인민들의 발걸음도 유격구로 향했지만 동시에 일제의 후각도 유격구를 감촉했습니다. 1935년이면 동만의 유격구들은 모두 그 위치가 노출되어 일제와 일진일퇴의 공방전을 벌이고 있을 때였습니다.

유격구에 갇혀있는 아군과 보급이 자유로운 적군, 유격구 내의 인민들로 역량이 제한된 아군과 국가적 후방을 두고 있는 적군이라는 불리한 역량 대비를 무시하고 장기간 일대일의 정면대결을 고집하는 것이야말로 유격구 사수론자들이 즐겨 말했던 ‘용서할 수 없는 자살행위’에 해당할 것입니다. 변화된 정세에 주동적으로 대응하는 것은 김일성이 평생을 견지한 원칙입니다. 그는 유격구 해산을 결심했습니다.

김일성이 유격구 해산을 결심한 것은 유격구들이 자기 앞에 부과된 사명과 임무를 다한 것과도 관련이 있습니다. 애초 그는 유격구의 사명과 임무를 혁명역량 보존 육성, 항일무장투쟁을 위한 정치군사적, 물질기술적 토대 축성에 있다고 보았습니다. 그는 1935년 3월 현재 ‘조선인민혁명군’이 ‘유격구’라는 인큐베이터를 벗어나 광활한 지대로 진출하여 ‘대부대 활동’을 벌일 수 있는 단계로 장성하였다고 판단하였습니다.

김일성은 ‘사명과 임무를 다한 유격구를 더는 사수할 필요가 없다’는 근거를 가지고 유격구 해산을 주장하였습니다. 변화된 정세에 변화된 노선으로 화답한 것입니다. 교조주의의 특성은 ‘변화’를 보지 않는데 있습니다. 겉으로는 ‘초혁명’을 외치지만 실상은 ‘반혁명’입니다. 혁명을 추동하는 것 같지만 혁명을 말아먹습니다.

‘반민생단 투쟁’에 앞장섰던 교조주의자들이 ‘유격구 해산’에 반대하여 ‘유격구 사수론’을 들고 나온 것은 우연이 아닙니다. ‘다홍왜 회의’에서 시작된 격전은 ‘요영구 회의’로 이어집니다. 이 부분을 제대로 보아야 ‘유격구 해산’의 정치적 의의를 짚어낼 수 있습니다.

‘반민생단 투쟁’을 통해 교조적 민족배타주의자들은 동만의 유격구들을 모두 장악했습니다. 조선인 공산주의자들을 모두 제거하였고 자신들이 권력을 차지하였습니다. 유격구 내 당과 정부의 요직에 올라 이제 ‘다홍왜 회의’의 결과고 나발이고 간에 제대로 한 번 ‘반민생단 투쟁’을 벌려나갈 채비를 하고 있었습니다.

실제로 1935년 ‘다홍왜 회의’의 결과는 ‘반민생단 투쟁’을 멈춰 세우지 못하였습니다. 그 이유의 첫째는 회의의 결과가 ‘국제당 제소’로 잠정적이었기 때문입니다. 국제당의 결론이 나기 전에는 극좌주의자들이 ‘민생단 혐의자’들에 대한 ‘유죄 추정의 원칙’을 이어갈 수 있었습니다. 둘째는 관성의 힘 때문입니다. 특히 광증이 동반되는 극좌주의 운동은 폭주를 이어가려는 관성이 강하게 작동합니다. 내부적으로 폭주를 제어할 수 있는 기제가 부재하기 때문입니다.

‘반민생단 투쟁’은 국제당의 결론이 도착한 1936년 2월이 지나 3월에 접어들어서야 진정 국면에 접어듭니다. 1935년 3월 시점에서는 1년이나 지나야 합니다. 게다가 당시로서는 국제당의 결론이 어떻게 날지, 그렇게 낸 결론이 언제 도착할지도 알 도리가 없었습니다. 극좌적으로 진행되고 있는 ‘반민생단 투쟁’이 제동 없이 지속된다면 유격구의 조선사람들을 다 잡아먹고도 남을 기간이었습니다.

유격구의 조선사람들과 조선혁명이 죽느냐 사느냐 하는 절체절명의 순간에 김일성은 히든 카드를 던집니다. ‘유격구 해산’ 다섯 글자가 적힌 카드입니다. 이로써 김일성은 동만 전역에 있는 유격구들에서 당과 정부의 요직을 차지하고 있던 좌경기회주의자들 전원을 일거에 축출해버립니다.

좌경기회주의자들, 민족배타주의자들의 유격구 내 완장놀이는 끝났습니다. 유격구의 인민들은 사전에 작성한 ‘호구 조사표’에 따라 각각 적구나 국내, 또는 깊은 산 속으로 보냈습니다. 각 가정들에는 세대 당 평균 30~50원 정도의 생활보조금을 분배하였습니다. 유격구의 인민들은 눈물을 흘리며 유격구를 떠나갔지만 적어도 제 편의 손에 잡혀 죽을 고비는 넘겼습니다.

‘다홍왜 회의’의 ‘국제당 제소’ 조치가 있었더라도 ‘요영구 회의’의 ‘유격구 해산’ 조치가 없었다면 ‘반민생단 투쟁’의 피해는 걷잡을 수 없었을 것입니다. 조선인민들을 반혁명의 마수에서 구원해내고 조선혁명을 구원한 것, 이것이 필자가 바라보는 ‘요영구 회의’의 정치적 의의입니다. ‘요영구 회의’의 정치적 의의는 겉으로 드러난 군사적 의의보다 더욱 무겁습니다.