《악마는 프라다를 입는다》(2006)는 미국 작가 로런 와이스버거(1977~ )의 동명 소설(2003)을 원작으로 만든 드라메디 영화다. 영화에서 미란다 프리스틀리는 패션계의 절대 권위자다. 그녀는 옷의 1mm, 액세서리 색의 미묘한 톤, 잡지의 디자인 구성, 초 단위의 일정 등 모든 디테일을 놓치지 않는다. 영화 속에서 악마는 단순히 갑질을 하는 상사가 아니라 디테일을 통제하므로 모든 것을 지배하는, 보이지 않는 구조적 힘을 상징한다.

영화에서 앤디는 ‘디테일이 왜 그렇게 중요하지’라며 의문을 갖는다. 그러나 그녀가 디테일을 이해하면서부터 능력을 인정받는다. 그와 동시에 자신이 그녀(악마)의 세계관에 잠식당하고 있음을 느낀다. 디테일은 성공도 가져오지만 인간 상실(또는 파괴)에 이르게 된다. 악마의 유혹이 아닐 수 없다. 그래서 ‘악마는 디테일에 있다’고 했을까?

디테일(Detail)의 사전적 정의는 ‘(작고 덜 중요한) 세부 사항’이다. 더 나아가 ‘전체를 성립하게 하는 구체적이고 미세한 요소’여서 겉으로는 잘 드러나지 않지만 전체를 결정하는 핵심적인 구성요소다. 그런데 악마만 디테일에 있는 것이 아니라 천사도 디테일에 있다.

《보바리 부인》을 쓴 프랑스 소설가 구스타브 플로베르(1821~1880)는 ‘신은 디테일에 있다’고 하였고, 독일 미술사학자 아비 바르부르크(1866~1929)와 독일 《바우하우스》의 마지막 교장인 건축가 미스 반 데르 로에(1886~1969)도 이 말을 애용하였다.(1) 인간사의 모든 중요한 일에 성패가 갈리는 이유는 디테일에 있다. 권력은 디테일에서 탄생하고 디테일이 사람을 지배한다.

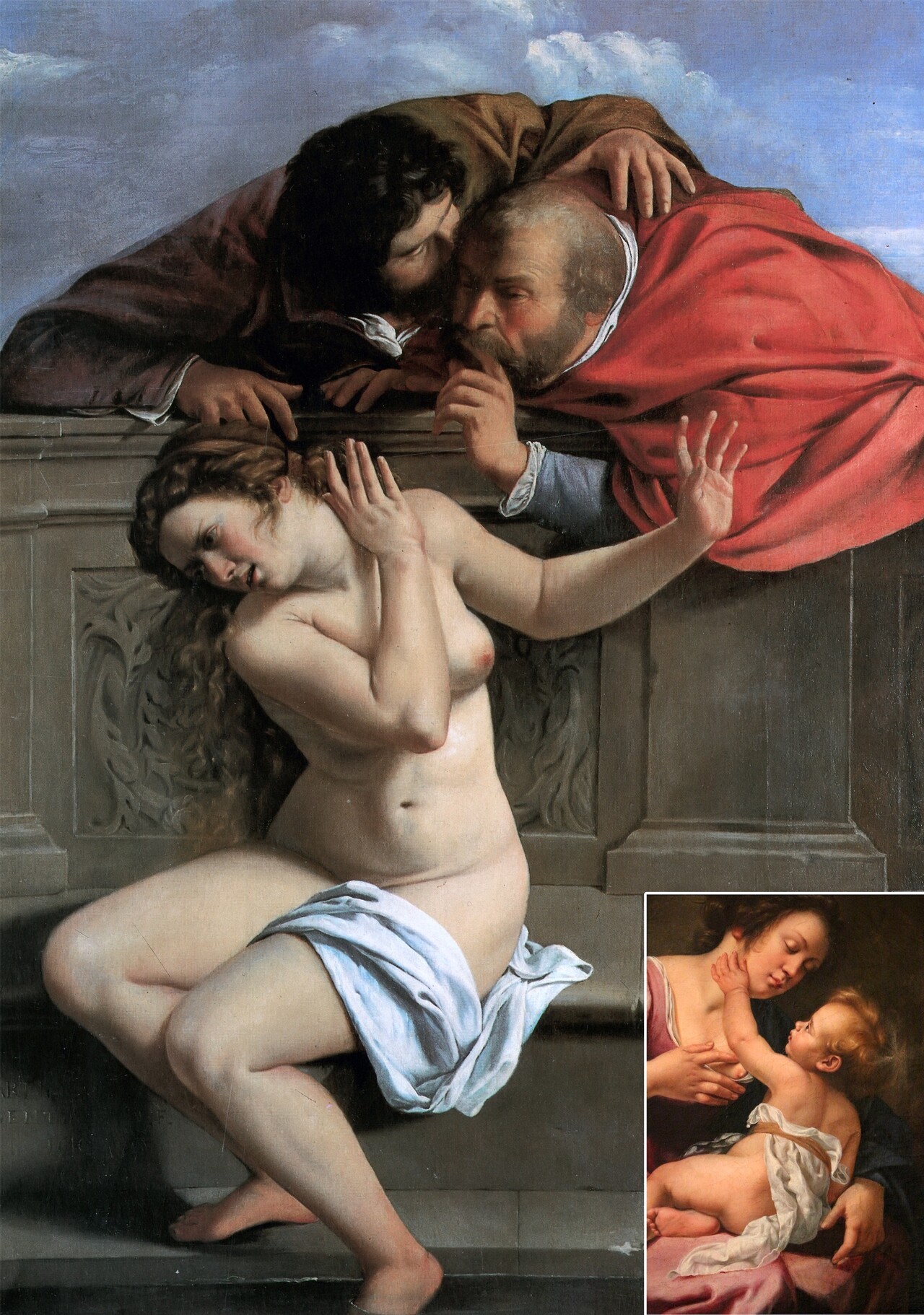

로마에서 활동한 여류 화가 아르테미시아 젠틸레스키(1593~1653)의 《수산나와 장로들》은 개신교 성경에는 없는 《다니엘서 13장》의 이야기다.(2) 바빌론에 있는 디아스포라 유대공동체의 지도자인 요아킴의 아내이며 경건하고 아름다운 수산나가 장로들의 음흉한 계략에 빠지고 말았다. 장로들은 수산나를 유혹하려 하였으나 단호하게 거부하자 그녀에게 성적 부정을 저지른 죄를 뒤집어씌워 죽음에 몰리게 하였다. 화면에는 두려움과 고통에 직면한 수산나의 얼굴 표정과 장로들의 탐욕스러운 연대감이 극적으로 대조되고 있다. 화면의 상단을 차지한 겁박하는 장로들의 모습이 강압적이다.

이에 비하여 수산나의 절박한 처지가 딱하다. 수산나의 피부와 얼굴에 비친 빛이 그녀의 억울함을 한층 슬프게 한다. 이에 비하여 장로들의 얼굴은 그늘에 가려있다. 모름지기 카라바조의 영향이었음을 짐작하게 한다. 이는 단순한 사건 묘사가 아니라 극단적인 감정을 표출시켜 관람객의 감정을 불러일으켜 수산나 편에 서게 하는 바로크적 기법이다. 수산나의 의복과 피부의 감촉과 장로들의 표정과 손짓, 그리고 빛의 방향과 대비가 디테일을 살아있게 하여 감정을 극대화한다.

이 그림은 단순한 성경 이야기를 넘어서 관람객에게 감정적 충격을 주고, 도덕적 메시지를 강하게 전달하려는 의도를 가진 바로크 미술의 전형적인 예시로 볼 수 있다. 화가 역시 수산나가 겪었던 치욕스러운 경험을 갖고 있어 그녀의 그림이 주는 깊이가 남다르다.

젠틸레스키의 다른 작품 《모자상》 역시 바로크적이다. 마리아의 아픈 마음을 누구도 이해하고 감싸 주지 못하였다. 마리아의 왼손은 아기를 안지도 못한 채 힘없이 내려졌다. 그녀를 힘들게 하는 것이 무엇인지 정확히 알 수 없으나 마리아의 심신은 지칠 대로 지쳐있음은 알 수 있다. 그런 중에도 오른손으로는 아기에게 젖을 주려 하고 있다. 위대한 모성이 아닐 수 없다.

그러나 정작 아기는 배가 고프지 않은 모양이다. 도리어 아기는 마리아의 아픈 마음을 알고 있다는 듯 손을 내민다. 마리아의 목을 어루만지는 여린 손은 어린 아들의 손이 아니다. 그것은 그리스도의 손, 곧 십자가에 못 박힐 하나님의 손이다. 그렇게 아기는 여인을 극진히 위로한다. 이 그림을 그리며 젠틸레스키 자신도 큰 위안을 얻었을 것이고 이 그림을 보는 관람객 역시 표현 못 할 마음의 평화를 경험하였을 것이다. 절묘한 디테일의 바로크 미술이다.

영화감독 박찬욱(1963~ )과 걸출한 영화배우 최민식(1962~ )의 일화가 있다. 영화 《올드보이》(2003)를 찍는데 격한 싸움 장면이 있었다. 최민식은 노련한 배우답게 최선을 다하여 몸싸움 연기를 잘 소화하였다. 그런데 감독의 OK 사인은 없었다. 배우는 같은 장면을 다시 연기하였고 감독은 만족하지 못하였다. 배우는 반복되는 연기에 점점 지쳤고 감독의 무표정한 인내도 집요하였다.

배우는 불편하기 시작하였다. 이 정도면 충분하다고 생각할 만큼 최선을 다하였는데도 감독은 여전히 표정이 없었다. 배우가 더 이상 참을 수 없을 만큼 진이 다하였을 때, 정말 주저앉아 펑펑 울고 싶었을 때 비로소 감독은 OK 사인을 하였다. ‘총 48시간 촬영, 마지막 남은 힘까지 끌어 쓴 최민식’이었다. 연기가 끝난 후 배우가 ‘왜 그랬는냐’고 묻자 감독은 천연덕스럽게 ‘진짜 지칠 때를 기다린 거’라고 답했다.(3) 바로크적으로 말하자면 ‘예술을 위해서’이고 ‘감동을 위해서’이고 ‘디테일’을 위해서다. 예술은 삶을 담는 그릇이다. 예술은 삶 그 자체이다.

(1) https://ko.wikipedia.org/wiki/악마는_디테일에_있다

(2) 다니엘서 13~14장은 개신교에서 <성경>으로 인정하지 않는다. 그 이유는 헬라어 역인 <칠십인역>에만 있기 때문이다. 히브리어 원문을 정경성의 주요한 기준으로 삼는 개신교에서는 이를 베제하였다.

(3) SBS,『뉴 올드 보이 박찬욱』, 2025. 10. 10 방영.