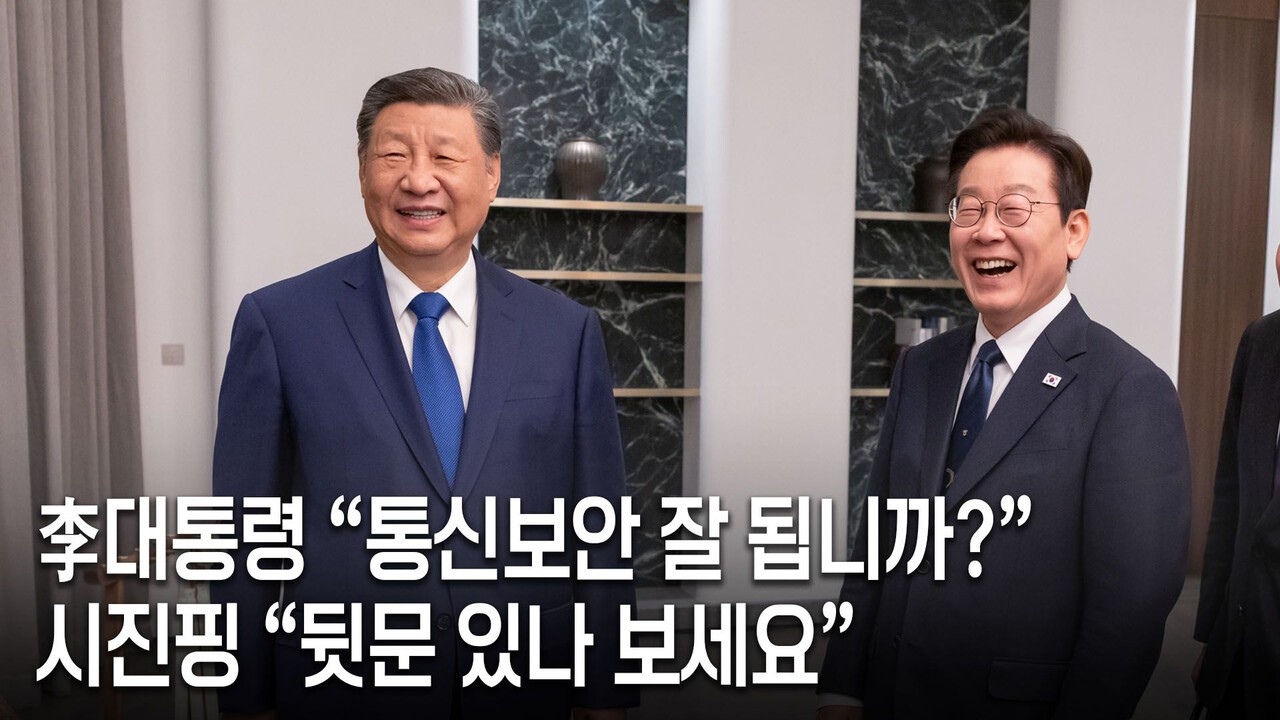

통신보안은 잘 됩니까? 你看看有没有后门儿(뒷문이 있는지 한번 살펴보세요). 이번 경주 APEC 회의에서 단연 화제가 된 대화다. 두 정상이 은근슬쩍 주고받은 농(弄)에 슬며시 따라서 유쾌해진다. 대면대면했던 두 나라 관계에 살짝이나마 화색이 도는 듯하다. 우리 언론이 크게 주목한 것과는 다르게 중국에서는 둘의 농(弄)에 별 반향이 없다. 영접과 회담의 공식 행사 장면만을 보도하며 두 나라의 우호적 관계를 강조하고 있을 뿐이다. 속내를 알 수 없으나 분명 싫지는 않은 분위기다.

북경에서 한동안 살았지만 ‘중국 전문가’라고 자처할만한 구석이 내겐 딱히 없다. 중국 정치나 경제에 별 관심이 없고, 오늘날 사회적 현상 같은 것에도 두어 번 눈길을 주다 만다. 이곳 사람들과도 그닥 어울리지 않고 산다. 외국살이가 좋은 건 역시 복잡한 사회적 관계가 없는 것이니(적어도 나는 그리 믿는다), 굳이 그 ‘관계’ 속에 들어가려 가지 않는다. 흔히 말하는 ‘인프피’(infp) 성향이 다소 과한 탓일지도 모르겠다. 그저 있는 대로, 주는 대로, 그런가 보다 하며 사는 게 일상이 되었다. 성격 탓이기도 하겠지만 내 본향이 아니니 어쩔 수 없는 구석이 있는 것이다.

‘그런가 보다’의 자세는 팬데믹 시기를 보내며 더욱 굳어졌다. 2년 반을 학교에 갇혀 지냈고, 그 기간 내내 열 두어 번 외출이 전부였다. 다행히 학교라는 넓은 공간이 있어 생각보다 답답하지 않았다. 사실 그 시절을 은근히 즐기기도 했다. 책을 읽었고 날마다 산책을 했으며 운동도 했다. 심지어 한국인의 소울푸드 김치와 막걸리까지 양껏 주문해 먹을 수 있었다. 팬데믹이 끝나고도 그런 일상에는 딱히 변화가 없었다. 외출도 여행도 가능해졌다는 것 정도가 그때와 다른 점이리라. 이 단조롭고 단촐한 생활에 나는 전혀 불만이 없다. 여기 북경에 여전히 머무르고 있는 이유다.

물론 아쉬운 점이 없을 수 없다. 머문 날이 길다고 해서 모든 것에 익숙해지는 건 아니다. 이 사회 곳곳에서 보이는 세심함의 부족이 나는 여전히 낯설다. 물론 그들 탓만 할 수는 없다. 늦은 나이에 결행한 유학이었던 탓에 내 언어는 아직도 깊이를 얻지 못했다. 무엇보다 아쉬운 건 넓지도 밝지도 않은 나의 견문이다. 지난 시절, 여유도 여건도 부족했던 탓에 북경 밖을 나가볼 기회가 적었다. 공부하던 시절이야 한 푼이라도 아껴야 했을 테고, 일자리를 얻고서도 처음 2년간은 온통 강의 준비에만 매달려야 했다.

처음으로 홀로 중국 남쪽 지방을 여행했던 그해, 내가 남쪽 도시들에서 본 건 북경과는 사뭇 다른 분위기였다. 훨씬 더 자유롭고 개방적이었다. 무엇보다 높은 담이 별로 없어 위압적이지 않았다. 북경 중심부를 한나절 걸어보면 알게 된다. 높은 담과 육중한 문들이 겹겹으로 에워싸고 가벼운 걸음을 막을 것이다. 그 각각의 경계마다 지키는 이들의 눈초리가 삼엄하다. 북경에 살며 내내 느꼈던 이름 모를 갑갑함의 이유가 바로 그것이었으리라.

북경은 권력의 도시다. 권세가들의 연줄이 저마다 얽히고설켜 있다. 세(勢)와 력(力)이 치밀하게 짜여 고도로 압축되어 있다는 뜻이다. 도시의 내력과 공간 구조가 그러하니 사람들의 생각과 움직임도 그 압력에 적응하도록 패턴화된 듯하다. 북경 사람들이 호방하고 다소 거칠다는 인상을 주는 이유이기도 하리라. 하지만 사람 사는 동네 어디나 그러하듯, 이 도시에도 바람이 통하고 숨결이 드나든다. 평일 고즈넉한 오후에 이화원(颐和园)을 걸어보라. 곤명호(昆明湖) 너머 서산에 해 넘어갈 때, 풍경은 숨이 멎을 듯 아름답다. 그 아름다움으로 사람들은 일상을 살아낸다.

북경은 추상적인 말들의 도시다. 세간의 평이야 어떻든 내가 느끼는 북경의 이미지가 그렇다. 거리 곳곳에서 고도로 추상화된 말들을 만나게 된다. 문명(文明), 민주(民主), 평등(平等), 공정(公正) …. 사회주의 핵심 가치관이라는 제하의 구호들이다. 물론 화평(和平), 즉 평화도 심심찮게 볼 수 있다. 중국 어느 도시, 어느 마을을 가더라도 볼 수 있는 ‘말’들이다. 하지만 북경 특유의 권위적인 분위기 속에서 그 ‘말’들은 더욱 무거워 보인다. 적어도 내게는 그렇다. 이들 추상적인 구호가 내겐 몸서리치게 공허하다. 공중에 한껏 떠 있어 이 땅 아래로 내려앉지 못하는 말들인 까닭이다.

추상적인 말이 지배하는 사회를 나는 경계한다. 사랑이라든가 화해라든가 평화 같은 말이 그렇다. 사람도 그렇다. 추상적인 말을 앞세우는 사람을 나는 경계한다. 아름다우나 지극히 추상적인 말들. 그것으로 자신의 이익이나 권위나 명예를 지켜가는 이들을 우리는 숱하게 본다. 정치와 종교 동네에서 특히 심하다. 하늘나라가 밥과 떡을 함께 나누는 ‘밥상 공동체’라면, 일상에서 가까운 이들과 먼저 나눌 일이다. 진수성찬이든 콩 한 쪽이든 나눠 먹으면 그만이다.

예수가 그러했으니, 아무개 성인(聖人)이 그러했으니, 그분을 따라 우리 함께 ‘나눠’ 먹자고 소리 높일 이유가 없다. 그저 조용히 내 ‘삶의 자리’에서 밥상을 나누면 될 일이다. 그럼에도 소리 높인다면 그는 자기 밖이 아니라 자기 안을 위해 외치는 경우다. 자기 목소리에 자기가 취했든지, 아니면 자기네 패거리 안에서, 자기네 패거리 들으라고 외치는 것이다. 어느 쪽이든 경계를 넘지 못하는 자폐의 언어다.

사람들은 바보가 아니다. 사람들은 생각보다 다른 이를 잘 파악한다. 어떤 이의 말과 행동이 진심인지 위선인지 대충 감으로 안다. 그리고 그 ‘감’은 대개 정확할 때가 많다. 지켜본 시간이 오래될수록 정확도는 더욱 올라간다. 또한 내가 그렇게 느끼면 다른 이들도 대개 그렇다고 느낀다. 평판이란 건 그렇게 만들어진다. 거기에 전적으로 기댈 수는 없지만 그와 가까이 있던 사람들의 말이 비슷하다면 그는 대체로 그런 존재인 것이다. 아름답고 추상적인 말은 그래서 공허하다. 그런 말을 앞세우는 사람은 대개 온 인류를 사랑하나 정작 자기 옆에 있는 사람은 용납하지 못한다. 밑천이 이내 들통난다.

‘평화’라는 말은 그래서 내게 무척이나 어렵다. 내가 가진 밑천이란 너무나 하잘것없다. 미운 사람 미워하느라 나는 아침마다 괴롭다. 싫은 사람 싫어하느라 저녁마다 분을 삭인다. 그리하여 나는 그저 침묵을 택할 수밖에 없다. 다만 내가 세운 한 가지 원칙이 있다. 내 도움이 필요해 찾아온 이를 박절히 대하지 말자. 그의 요청을 들어줄 수 없다면 따뜻한 밥 한 끼라도 대접해 보내자. 하는 짓이 미워 도움은커녕 말도 섞기 싫은 이라 해도 말이다. 우리들의 적은 늠름하지 않다. 그도 인간이고 나도 인간이다. 서로가 수긍할 수 있는 최소한의 전제다.

북경 거리에 아름답고 추상적인 말들이 내걸려 있는 건 그 ‘추상’들이 ‘구체’가 되지 않기 때문이다. 권력과 권위는 ‘추상’을 좋아한다. 그것은 내용이 아니라 형식으로 말한다. ‘추상’으로 전달할 수 있는 건 ‘추상’ 속에 담긴 권위와 권력 그 자체뿐이다. ‘평화’라는 말, 그래서 내게는 참으로 어렵다. 부디 이해해주시기를. 여기까지가 내 밑천이니.