대구기독교교회협의회(대구NCC 회장 정금교 목사)가 지난 11월 20일(목) 저녁 7시, 대구 포레스트홀에서 개최한 ‘AI 시대, 신앙과 민주주의를 다시 묻다’ 연속강좌(제3강)를 성황리에 마쳤다. 이번 강좌는 디지털 대전환과 인공지능(AI)의 발전 속에서 그리스도인과 시민사회가 직면한 사회적 과제를 진단하고 신앙적 대안을 모색하기 위해 NCCK 후원으로 마련되었다.

이날 강연자로 나선 김만권 정치철학자(경희대 학술연구교수)는 ‘디지털 시대의 능력주의, 그리고 외로움’을 주제로, 한국 사회 청년 세대가 겪는 고립과 절망의 원인을 구조적, 경제적 관점에서 날카롭게 분석하여 참석자들의 큰 공감을 얻었다.

능력주의와 고립의 메커니즘

‘교과서에 길이 보이지 않아 우는 아이들’

김 박사는 강연의 시작을 한 고등학교 3학년 여학생의 울음 섞인 고백으로 열었다. “선생님, 아무리 교과서를 들여다봐도 거기에 제가 갈 길이 없더라고요.” 그는 이것이 “교과서에 길이 없다”는 막막함, 즉 세상은 디지털로 급변하는데 기존의 방식으로는 답이 보이지 않는 청년들의 솔직한 심정이며 외로움의 출발점이라고 진단했다.

디지털은 ‘사장님’만 양산한다: 일자리의 붕괴와 비용 전가

김 박사는 플랫폼 경제가 ‘일하는 사람의 신분’을 해체했다고 지적했다. 배달의민족, 쿠팡이츠 종사자들은 법적으로 ‘사장님(독립사업자)’이 되어 노동법의 보호와 4대 보험을 받지 못하며, 기업은 사람을 연결만 하고 수수료를 떼어가는 반면 비용은 개인이 다 떠안는 구조가 되었음을 강조했다.

또한, 김 박사는 한국이 노동자 1만 명당 로봇 대수가 1,000대가 넘어가는 압도적인 세계 1위 로봇 밀집 국가임을 언급하며, 공장은 로봇이, 사무실은 AI가 대체하면서 “청년들이 일자리가 줄어들자. 경쟁이 심화되면서 공동체 심리가 무너졌다.”며 사회에 진입할 ‘중숙련 일자리’가 증발하고 있음을 경고했다.

“노트 좀 빌려줘”가 사라진 교실: 능력주의의 비극

김 박사는 과거에는 당연했던 “노트 좀 빌려줘”가 사라지고, 이제 대학 강의실에서는 친구가 결석하면 교수님이 출석 체크해서 감점시키길 바라는 경쟁자가 되었다고 지적했다. 그는 이 현상을 정당화하는 ‘능력주의(Meritocracy)’는 “성공은 노력의 결과다.”라는 멋진 말 뒤에 “‘실패는 네가 노력하지 않은 탓이다.’라는 잔인한 결론을 숨기고 있다”고 비판했다. 능력주의 사회에서는 실패를 오직 ‘나의 무능력’ 때문으로 돌릴 수밖에 없어, 청년들은 사회에 항의하는 대신 방문을 걸어 잠그고 ‘자기 혐오’와 ‘고립’을 시작하기 때문이다.

‘과거 산업사회에서는 기업이 돈을 벌면 사람을 고용해서 월급 주고 보험 들어주었다. 지금 플랫폼 기업은 사람을 연결만 해주고 수수료를 떼어간다. 비용은 개인이 다 떠안는 구조다.’

‘과거 산업사회에서는 기업이 돈을 벌면 사람을 고용해서 월급 주고 보험 들어주었다. 지금 플랫폼 기업은 사람을 연결만 해주고 수수료를 떼어간다. 비용은 개인이 다 떠안는 구조다.’

‘성공은 노력 덕분이고 실패는 무능력 탓이라 여기는 차가운 능력주의가, 우리 청년들을 '도움을 청할 수 없는 고립'으로 내몰고 있다.’

디지털 시대 능력주의, 외로움의 습격

“이 모든 게 내 탓은 아니군요”

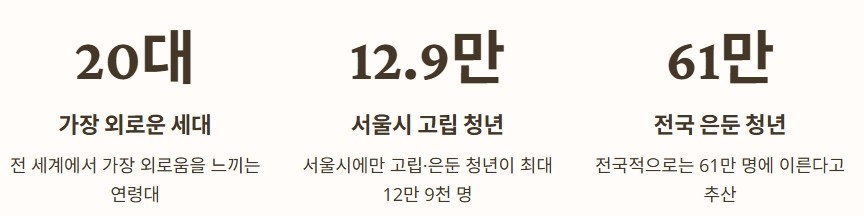

김 박사는 통계를 인용해 전 세계에서 가장 외로운 세대가 20대이며, 전국적으로 61만 명에 이르는 고립·은둔 청년이 추산됨을 밝혔다. 이들이 방 안에 갇힌 1위 이유는 “원하는 시기에 취업을 못 해서”였다.

그는 강연 후 “이 모든 게 온전히 제 탓만은 아니라고 말씀해 주셔서 감사합니다”라고 말했던 20대 여성의 사례를 들며, 사회가 청년들에게 패배자라는 낙인을 찍고, 그 수치심을 견디지 못한 청년들이 스스로를 가두고 있는 현실을 고발했다.

또한, 현실의 위로를 받지 못하는 청년들이 ‘이루다’ 같은 AI 챗봇에게 말을 거는 현상은, 비용과 정서적 부담을 피하려는 고립 시대의 슬픈 자화상임을 진단했다.

서로에게 ‘비빌 언덕’이 되어주십시오

김 박사는 한나 아렌트의 “외로움은 전체주의의 토양이다”라는 경고를 인용하며 강연을 마무리했다.

“주변에 있는 청년들의 이야기를 판단하지 말고 그냥 들어주십시오. ‘네가 못나서 그런 게 아니야. 세상이 너무 빨리 변해서 그런 거야.’라고 말하며 곁을 내어주십시오. 우리가 서로를 돌보고 연결될 때 우리는 다시 시작할 수 있습니다. 오늘 이 자리가, 그리고 여러분이 계신 그곳이 외로운 이들에게 작은 '비빌 언덕'이 되어주기를 간절히 바랍니다.”

돌봄은 사회를 지키는 가장 공적인 행위

정의석 목사(커다란숲교회)는 강좌 후 ‘디지털 시대의 능력주의와 외로움’에 대한 이야기가 긴 여운을 남겼다며, “성공은 노력 덕분이고 실패는 무능력 탓이라 여기는 차가운 능력주의가, 우리 청년들과 이웃들을 ‘도움을 청할 수 없는 고립’으로 내몰고 있다는 지적에 마음이 무거웠다”고 전했다.

또한 “돌봄은 사적인 일이 아니라, 사회를 지키는 가장 공적인 행위여야 한다는 것이며, 또 하나의 우주와 함께 태어난 각자 존엄한 존재들이 기술과 자본에 밀려 외로이 떨지 않도록, 예수가 보여주신 그 낮은 곳을 향한 연대와 돌봄을 우리 삶의 자리에서 어떻게 실천할지 다시 한번 생각해 보는 장이었다.”고 소감을 밝혔다.

결국 이번 강연을 통해 ‘각자도생’이라는 디지털 시대의 어두운 그림자를 순화할 수 있는 해법은 사회를 지키는 가장 공적인 ‘서로를 향한 돌봄’을 향한 순기능이 더 강조되어야 한다는 지적이다.

한편 대구NCC는 이번 강좌 이후에도 기후 위기, 평화 등 시대적 과제를 신앙의 눈으로 성찰하는 아카데미 활동을 이어갈 예정이다.